(…) dans ce château, celui qui fait face à la cathédrale, cette ancienne prison, de l'herbe et des arbres, y avait de l'ombre, et l'herbe était piétinée, le sol tout abîmé, et ces pierres tombales, avec que des nombres, ou des initiales, pas un seul nom : des pendus, j'ai jamais su si c'étaient des assassins, des déserteurs, des traîtres, ou des pauvres types, pas vernis, rien que des pas de chance, des malchanceux.

B. S. Johnson détestant la fiction, en laquelle il voit un mensonge, s'attache à dire la vérité dans la forme roman. Une forme limitée, certes, mais pas si mal.

En l'occurrence, journaliste sportif, il se rend dans une ville pour commenter un match de football. Cette ville, il y a séjourné une dizaine d'années plus tôt, en compagnie d'un ami, universitaire et spécialiste de littérature, qui mourut d'un cancer à l'âge de 29 ans. Au cours de la journée, de nombreux souvenirs remontent à la surface, compliqués de pensées triviales (manger, uriner...) et des impératifs professionnels (le match est l'objet d'un long chapitre où Johnson élabore son article au fur et à mesure, en doublant de ses commentaires – la forme publiée dudit article est reproduite hors livre au fond de la boîte).

Le texte n'offre pas de réflexion particulière sur la mort, mais manifeste la fugacité de l'expérience de vivre. Chaque souvenir est laborieux, anodin. Très vite, le lecteur sent que ce n'est plus la mort de l'autre qui importe, mais la perte pour soi. D'une certaine façon, pour Tony, le plus dur fut la fin, ces deux années à dépérir, mais une fois passé, il n'est plus que poussière. Par contre, ceux qui restent conservent le manque, la douleur, l'amertume, l'inquiétude d'une fin similaire, l'inquiétude d'avoir à finir. Les malchanceux sont-ils ceux qui sont morts, plus ou moins anonymes, où ceux qui doivent poursuivre leur vie décevante avec pour seul horizon une mort médiocre ?

Johnson ne masque rien de la petitesse de l'âme. Il donne les pensées brutes, sans l'écrémage moral. Et pour de telles pensées, la trahison d'une amante est un souvenir à peu près aussi douloureux que la mort d'un ami. L'absence dudit ami à la soirée de publication du second roman est impardonnable, fut-il entré dans l'agonie.

Le flux de la pensée est avant la morale. Et là où d'habitude le roman sélectionne, chez Johnson il moissonne.

D'une certaine façon, c'est l'art qui sauve Johnson de ses tristes pensées. Qui lui donne le moyen de ne pas laisser passer la mort.

Je savais que s'il était toujours en vie la semaine suivante, il ne serait presque plus en état de parler, vu la vitesse à laquelle son état se dégradait, il se désintégrait, et mes dernières paroles pour lui, le peu que je pouvais lui donner, seul avec lui, prêt à partir, déjà habillé, la voiture n'attendant plus que moi pour nous emmener à la gare, c'était maintenant, alors je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard, qui cette fois ne me lâchait pas, au prix de quel effort, je me le demande, et je lui ai dit, je n'ai rien trouvé d'autre, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre, je lui ai dit, T'en fais pas mon pote, j'écrirai tout. ..... T'auras pas grand chose à raconter, c'est ce qu'il m'a dit, après un silence, très lentement, et toujours, ce regard. .....On en est tous là, c'est ce que je lui ai dit.

Même si la symbolique est un peu lourde, il est tentant de voir dans ce roman en feuillets déposés dans une boîte, la volonté tardive d'enterrer une seconde fois : la cendre des souvenirs dans une boîte, comme la chair fut déposée dans un cercueil de bois. Le roman s'inscrit dans le genre du tombeau d'Anatole.

La mort et ses suites nous échappent, mobilisant les professionnels (curé, fossoyeurs) et la famille ; l'art donne le moyen de nous réapproprier, non pas le souvenir, mais la disparition, de la rendre matière malléable et maîtrisable.

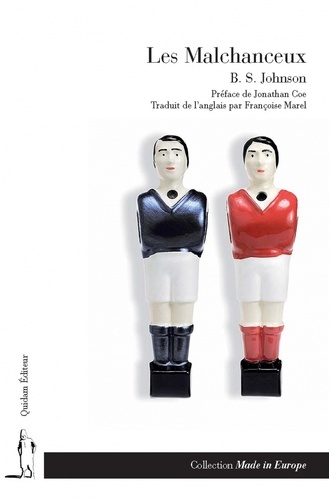

Hors ses premier et dernier chapitres, Les malchanceux se propose sous forme de cahiers à organiser dans l'ordre de son choix (en l'occurrence, un choix de hasard, puisque aucun élément ne permet de les classer par décision).

Il ne s'agit pas là d'une astuce post-moderniste. Cette désorganisation latente du texte est essentielle à plusieurs titres.

D'abord, chaque cahier est un jet, très proche du mouvement poétique « inspiré ». Johnson retrouve quelques images, s'en saisit, s'efforce de leur donner justice. On est là dans une évanescence. Le texte se poursuit autant que l'image tient. Certains cahiers sont un simple recto-verso, d'autres courent sur quelques pages. Leur existence est arbitraire. Ils ne construisent rien. Ils sont. Impossible en respectant un tel matériau de construire un texte linéaire : il faudrait gérer le flux, ses tensions, ses mouvements intérieurs. Le texte est du fait de sa désorganisation resté au plus proche de son écriture, comme des piles de papier posées sur la table, où les idées sont inscrites par congruence, mais sans volonté de les organiser dans un ensemble structurant et signifiant. Le texte n'aurait pas résisté à son passage dans un livre classique. Il aurait à la limite pu servir pour construire un recueil de poèmes.

Sous cette forme, le texte simule aussi le flot de la pensée : heurtée, interrompue, soufflée de respirations brèves (espaces). Mais là n'est sans doute pas le plus important.

Si la lecture est une expérience, Les malchanceux offre une expérience singulière pour le lecteur de roman. Il ne lit pas, il puise. Le livre est une boîte de souvenirs, un de ces objets trouvés un dimanche après-midi, d'où l'on tire une carte postale, un foulard, une lettre. Le lecteur est libre de s'attarder, de flâner. Libre de poser un objet et d'y revenir plus tard. Le lecteur furète. Sa disposition d'esprit se trouve par conséquent conforme à celle hésitante et fugace de l'auteur. Si Johnson devait répondre à une attention soutenue et linéaire, il ne pourrait pas lui livrer le même texte, qui trop friable imposerait d'être renforcé. De la sorte, au contraire, le texte fonctionne, parce que les deux esprits dansent du même pied léger et amer. Le lecteur est comme sur un banc dans un parc, le manuscrit sur les genoux, tel que l'auteur le contemple au cours de son travail.

L'exercice est réussi d'un point de vue technique, à quelques exceptions près. Si la lecture dans le désordre fonctionne sans problème pour la partie souvenir, elle bute tout de même sur trois ou quatre chapitres « réalistes » qui décrivent le fil de la journée, et qu'il n'y a pas de sens à lire dans un désordre chronologique. Mais Johnson tient bel et bien son pari, ayant écrit son texte comme un jeu de Mikado : chaque chapitre-bâtonnet indépendant est autonome et apporte de nouveaux éléments. Chaque chapitre postule que le lecteur parviendra à construire et consolider un ensemble narratif global, sans que les informations indispensables lui aient été communiquées de manière linéaire.

Enfin, lorsqu'après la lecture, deux lecteurs se rencontrent, ils parleront d'événements perçus dans un ordre différent. Expérience là encore plus proche de la « vraie vie » que de l'organisation normalisante romanesque.

Les malchanceux invente d'ailleurs quelques questions de politesse inédites : si l'on prête son exemplaire à quelqu'un, celui-ci a-t-il le droit (le devoir ?) de le désorganiser à son tour ?

Et si ça se trouve, c'est au cours de cette visite qu'on s'était carrément pris le bec, c'était assez méchant, on était pas d'accord sur le rôle de la critique, la critique littéraire. Tony n'en démordait pas, pour lui, la critique était une théorie en soi, une recherche, une discipline indispensable, alors que pour moi, et je me suis pas privé de lui dire le fond de ma pensée, le seul intérêt de la critique, c'était quand elle pouvait faire progresser, aider à écrire de meilleurs livres, point barre. Il avait pris ça comme un vrai défi, un défi qu'il ne pouvait pas ne pas relever. Enfin, me connaissant, j'ai dû le pousser un peu, en lui parlant du roman que j'avais en tête, ou que j'étais en train d'écrire : il n'avait pas le choix, il devrait se confronter à la réalité, essayer d'influencer ou d'améliorer une œuvre littéraire, arrêter de bavasser sur le travail d'auteurs bouffés par les vers depuis des lustres. Les morts, on s'en fout, qu'on les laisse tranquilles. Je suis sûr que j'ai dû lui dire un truc comme ça, mot pour mot, ça m'étonnerait pas.

(…) non, elle va pas du tout cette image, ça n'apporte rien.